入院すると、病気や怪我のことも心配だけど、お金も心配。“

病は気”からというけれど、心配事があると不安になります。

入院費っていくらかかるんだろう。

病院からもらった入院案内をみて、書類を書き込んで。

レンタルとかも申し込んだ方がいいのかな?

書類の中に入っているから、とりあえず、申し込もうか。

もらった書類も、よくわからないまま、記入して持参しようとする母を横目に、一つひとつネットで調べてみました。

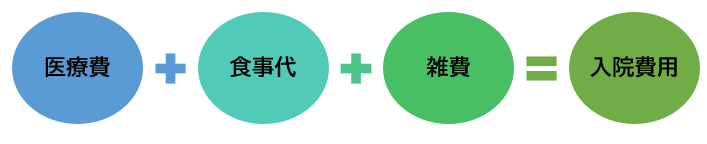

入院費ってこんな感じ

手術や処置、薬代などの医療費や食事代、個室などの差額ベッド代や居住費、診断書費用などの雑費を合わせて入院費用となります。

このほかに、病院とは別の事業者となりますが、パジャマやタオルをレンタル契約すると、レンタル料金がかかります。

ホテルだと、素泊まりプランに食事を後でつけて、オプション頼んだみたいなかんじでとらえればいいのかな?

あくまで、病院はホテルではないですが…。

食事代っていくら?

食事代は、1食あたりで計算されます。

入院したばかりや、手術の前後は食事が禁止だったりするので、安心しました。

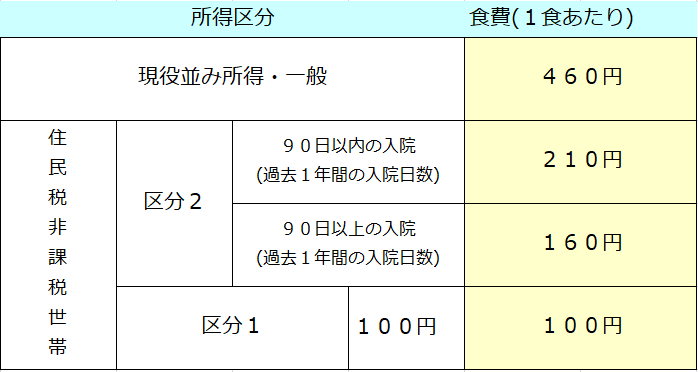

所得によって区分が分かれていますので、あてはまるところを見ていきます。(表1)

30代の働き盛りだと、1食460円ですね。

住民税非課税世帯の区分1、区分2の違いは

区分1

世帯全員が非課税世帯。

老齢福祉年金を受給している方。または、世帯全員の年金収入が80万円未満の方。

老齢福祉年金は、明治44年4月1日以前に生まれた方と明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて受給資格を満たす方のことです。

区分2は区分1以外の方。

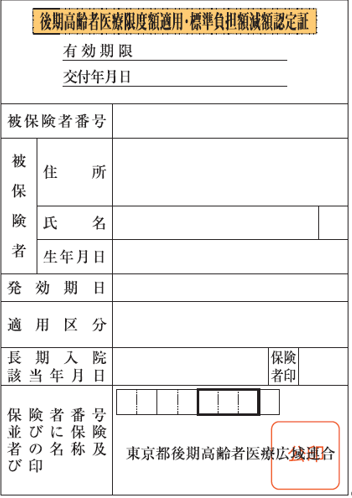

自己負担割合が1割の方で、世帯全員が住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請しましょう。

入院中の食事代は1食あたり460円の自己負担があります。

市民税などの住民税の非課税世帯の方(70歳未満の方は区分オの方)は標準負担額減額認定証の提示により、食事代が減額されます。(表1)

「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、市区町村の健康保険課、保険年金課、後期高齢者医療制度の窓口や各種健康保険(協会けんぽや共済組合など)へ申請すると発行してもらえます。

以下は、東京都後期高齢者医療広域組合から見本の引用です。

紙の保険証サイズの用紙ですね。

申請に準備するもの

限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(区市町村の窓口にあります)

保険証

印鑑

本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、マイナンバーなど)

マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書

〈過去1年間で90日以上入院していた方〉

入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書

雑費ってなにが含まれる?

雑費は、入院生活を送るうえで必要になる「居住費」、患者さんの希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」・「先進医療にかかわる費用」などです。

居住費とは?

居住費は、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床(療養病床)に入院する65歳以上の方にかかる費用です。

老齢福祉年金受給者の方、市区町村から境界層と認定を受けた方、厚生労働省の指定難病患者の方以外は1日あたり370円かかります。

救急搬送や、治療を目的とした一般病床での入院では、居住費はかかりません。

差額ベッド代とは?

正式には「特別療養環境室料」といいます。

病院には4人部屋などの大部屋と個室があります。

4人部屋でもプライバシーが確保された部屋だったり、通常のベッドよりも、よい環境のベッドを選択すると追加の特別料金がかかります。

入院する前に、看護師さんや受付の方に、差額ベッド代がかかるか確認しておきましょう。

先進医療にかかわる費用とは?

特定の大学病院などで研究・開発された難病などの新しい治療や手術などのことです。

たとえば、がんに対する陽子線治療や重粒子線治療などです。

2020年10月現在で80種類ほどあります。

入院費用には含まれませんが、レンタル費用もかかることも

入院生活に必要なパジャマなど衣類やタオル、場合によっては雑貨などもレンタルが出来ます。

病院でレンタルできるものと、病院に入っている業者と契約を交わして利用するものがあります。

入院時に、看護師さんや受付の方が教えてくれるので、利用するかどうか、ご本人やご家族の希望に合わせて検討してみましょう。

病気や怪我の治療に専念するために

病院に入院するって、病気や怪我の治療を受ける方も、ご家族も本当に大変です。

病気以外の心配事も増えます。

できるだけ、不安を取り除いて、病気や怪我の治療に専念できるように、準備していきたいですよね。

病院には相談窓口もありますから、抱え込まずに利用していきましょう。