『FACTFULNESS』ハンス・ロスリング (著), オーラ・ロスリング (著) 日経BP (2019/1/11)

2020年にとても売れた本なので、ご存じの方も多いかと思いますが、遅ればせながら読ませていただきました。

著者のハンス・ロスリングさんはスウェーデンの医師で公衆衛生の研究者です。

WHO世界保健機構やユニセフのアドバイザーも務めた人。

医学をスウェーデンとインドで学び、スウェーデンで国境なき師団を立ち上げた著名な人です。

読み進めていくとわかるのですが、実はこの本は彼の遺作です。

と言ってもなくなったのは2017年なので本として出版される前に他界してしまったのです。

彼と共同作業をしていた息子夫妻が出版まであと一歩のところまでのこの本を仕上げました。

ロスリング一家で書き上げた「モノの見方への指南書」ともいえるでしょう。

あまり変化を好まない人は、一読を

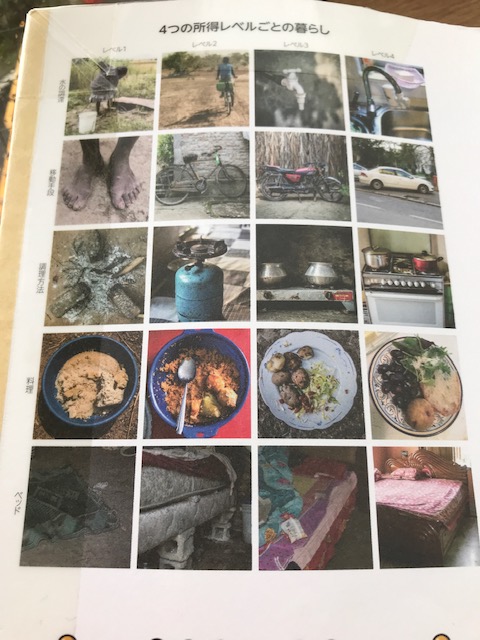

この本では、生活項目を水の調達、移動方法、調理方法、料理、ベッドに分け、所得レベルを4つに分けています。この図の縦線が生活項目、横線が所得レベル。

低い方からレベル1。私の住む日本は最高レベルのレベル4です。

私はアラフォーなので生まれた時からレベル4での生活です。

これからもこの生活がレベル3に落ちることはないと思います。

というのも、自転車やバイクでのツーリングキャンプで1日、2日なら耐えられると思いますが、それ以上は耐えられないからです。

実は、世界の国のほとんどがレベル2以上なのだそう。

もちろん最貧国はとても貧しいので、水汲みは何キロも離れた水場に汲みにいかなくてはならないので環境をよくする支援は必要かもしれません。

しかし、確実にその数は減っていて、かつて貧困だった国のひとの生活水準は上がっていることを認識しなくてはいけません。

アフリカの人は生活の大半を水汲みに費やしていると思ってるのは、日本人はちょんまげを結って着物を着ていると思われているのと同じこと。

私が最終的に学校を卒業してから20年近く経っています。

学校を卒業したら、自分で学ばなくてはなりません。

そうでないと自分自身をアップデートできず、古い地図をみているかのように間違った方向に向かってしまう場合があるからです。

残念なことに人間は先入観を無視できずに、自分がコレッと思った方向が間違っていても気が付かないことがあります。

そして私は変化をあまり好みません。新しいものに飛びつく好奇心も年齢とともに減ってきたのかもしれません。

とにかく判断が面倒だと感じて情報をうのみにしたり、現状維持を期待したりします。

著者が語りかけてくれるような本書は、とても優しくスイスイ読めるのですが、現状維持と思考停止状態の私に喝を入れてくれるようなものでした。

守りに入るネガティブ本能

本書で学んだいくつかを紹介します。

何かをしようとするときに、「○○したらどうしよう」と悪いことを考えるネガティブ本能です。

特に大きな物事を進めてくのに最悪の状態を考えておくことは必要なことです。

守るべきもの例えば家族がいたりするとある程度のリスクは考えておかなければなりません。

しかし、何でもかんでも、ネガティブに考えていては何も前に進みません。

状況を自分で精査することは、面倒くさくてもやらなくてはならないこと。

そうでないと、状況は打破できないし、いい案も浮かび上がりません。

何となく人の目が気になる恐怖本能

同じように必要以上に怖がる恐怖本能。毎日のニュースは怖い事件や事故、病気の話など暗い話がクローズアップされがちです。

ボーっとニュースの特集を見て「ああそうなんだ」と一方からの側面から判断してしまうと、必要以上に怯えてしまいます。

私は、近所に公園がありますが、子どもたちを連れて公園でボール遊びをしたことがありません。

別の公園でボール遊びは禁止の看板を見かけたことと、テレビで似たような人が、公園でボール遊びをしていたところ、やめるよう注意されたというニュース特集を見たことからでした。

考えてみると、それって勝手な自分の判断。

ボールで遊んでもよいかどうかは、看板に書いてなければ管理者に問い合わせればいいことだし、ニュースをみて勝手に思い込んで、子どもたちの遊びの機会を奪う方が親としていけないこと。

自分自身の思考停止の判断を何とかしないと子どもたちにまで伝染してしまうと、反省しました。

判断基準は自分にあります。

この特権を面倒くさがらずに行使していくことが、人生を豊かにするともいえるかもしれません。

悪い出来事では理由を、良い出来事では犯人を

更にやってしまうのが、犯人捜し本能。何か悪いことが起きた時に、単純明快な理由を見つけたくなります。

「さっき片づけたばかりなのに、出しっぱなしにしたのは誰?」

頭の上から角が出んばかりに、沸点が上がることがあります。

問題は「誰が出しっぱなしにしたのか」ではなくて「どうして出しっぱなしになったのか」

問題の切り口を変えると、他の答えが見つかりそうです。

探し物をしていて見つからなかったから、出しっぱなしにしてしまった。

片づけるのが面倒くさかった。

物が多すぎて箱に入りきらないなど、答えは予想がつかないものが出てくるかもです。

そして、犯人は悪い出来事で探しがちになります。

犯人を捜す前に、どうしてこうなったのか理由を確認してみることです。

また、たまには良い出来事で犯人捜しをしてみると家族が仲良くなれるかも。

できないことよりも出来ていることに目を向けると家の中での生活が過ごしやすくなるのかもしれません。

学び続けることは、自分自身を創る

自分自身が学び続け、アップデート行おう。

本書の冒頭にはクイズがあるのですが、恥ずかしいことに私はチンパンジー以下でした。

チンパンジーが適当に選んで出した答えが正答する確率が33%ということなので、チンパンジーよりも情報は得られているというのに、大人の私は残念ながらチンパンジー以下。

先入観や間違った知識とは恐ろしいものです。世界は確実に良くなっているし、そのほとんどの人は初等教育の機会を得られ、生活も中程度になってきていることをよく理解しなくてはなりません。

日本はとても良い国だし、世界でもトップレベルの経済大国だとは思うけれど、アジアをはじめとする他国の外国人のおかげもあって、経済力を高められているということを自分の中で素直に認めることから始めます。

一人ひとりの学びが国を高め、世界を変える

なんとなく日本に住んでいると、日本が素晴らしい国で他国よりも勝っているような気になりますが、謙虚になって世界を知ることはさらに自分を高めることにもなります。

本書が教えてくれた「ドル・ストリート」というウェブサイト。

世界の人々がどんな暮らしをしているのかウェブ上で見ることができる世界旅行。

他国の人が日本に来て爆買いをする姿を見て、失笑している場合ではありません。

これは、国単位ではなく自分自身にも言えることです。

「若者が~」「高齢者が~」とひとくくりにして簡単に判断してしまうと間違った認識をしてしまいます。

残念ながら、自分自身の学びを深めるために「ドル・ストリート」のようなウェブサイトはないので、自分自身で物事の成り立ちや歴史を学ぶことが必要です。

そして、事実をあらゆる角度から見ることを心がける。

そうでないと、いつの間にか自分が裸の大様になっていることにすら気が付かないかもしれません。

この本は、世界の国を例に挙げて世界は確実に良くなっているのだよと教えてくれ、モノの見方、事実を知ることを指南してくれました。

そしてそれは、個人も一緒。

謙虚に学び続ければ、ちょっとずつ自分自身も進化していきます。

年をとって体は衰えても学び続ける気持ちと自分自身の考えを深めていくことができれば、世界の一員としての役割を果たし、豊かな人生が送れるはず。

一読はしましたが、時間が立ったら、また立ち返って読みたい一冊でした。