昔から交通の要綱には、お茶屋さんや食べ物屋さんがあります。

駅弁もその一つ。

列車の速度も遅く、乗り換えが必要だった昭和の時代にはお弁当が駅のホーム内で売られていたことも。

包みを広げると、冷めてても美味しさを保てるような工夫がされていて、彩りも華やか。

旅にアクセントを加える一品なんですよね。

難読駅?長万部

「長万部」

サッと読めましたでしょうか?

おしゃまんべ。と読みます。

北海道の函館本線沿いにある内浦湾に面した町です。

町の名前は、アイヌ語から来たともいわれているので、すんなり読めなかった方も多いかもしれません。

長万部町は、渡島半島のちょうど細くなっている部分に位置していることもあり、内浦湾側(太平洋側)と日本海側を結ぶ、交通の要綱となっています。

今では、函館から小樽に抜ける函館本線と、苫小牧方面の室蘭本線の分岐点になっています。

かつては日本海側の瀬棚方面にも国鉄瀬棚線がありました。

2016年に廃止となった夜行急行列車はまなすも、青森駅を出発して、青函トンネルを超え、函館駅の次の停車駅が長万部駅でした。

22時に出発した夜行急行が長万部に到着するのは3時。

真夜中ともいえるし、今時期のような夏至の時期の北海道では、3時となると空が白み始める頃。

小樽方面の始発列車を待つも良し。

長万部駅はかつて列車の車両基地もあったので、働く駅員さんを駅で、ボンヤリするも良し。

今では、車両基地があった名残で、多くの側線が残っていて、側線を渡るための長い長い歩道橋もありました。

最近のニュースでこの長い歩道橋も、北海道新幹線の工事により取り壊されることが決まったようですが、当時の駅の面影を俯瞰して垣間見る、貴重な場所がなくなることは残念です。

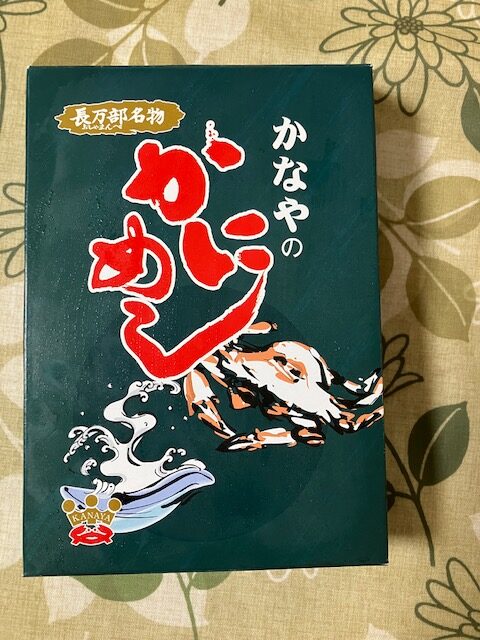

かにめし

長万部駅の名物といえば、駅弁のかにめし。

1928年に長万部駅で駅弁を売り始めた、かにめし本舗かなやさんが、内浦湾で捕れたカニをお弁当にして販売し始めたのは1947年。

はじめの頃は、塩ゆでしたカニを新聞紙に包んで提供し、列車の中で食べていたというから驚きです。

カニを列車の中で食べられるなんてなんて贅沢なことでしょう!

当時の乗客にも、大ウケし大ヒットしたそうです。

その後、毛ガニの取れる夏しか提供できないことや、食べた後の殻の問題などクリアすべく、今の形に改良したのは、1950年なんだそうです。

遠く離れて地で

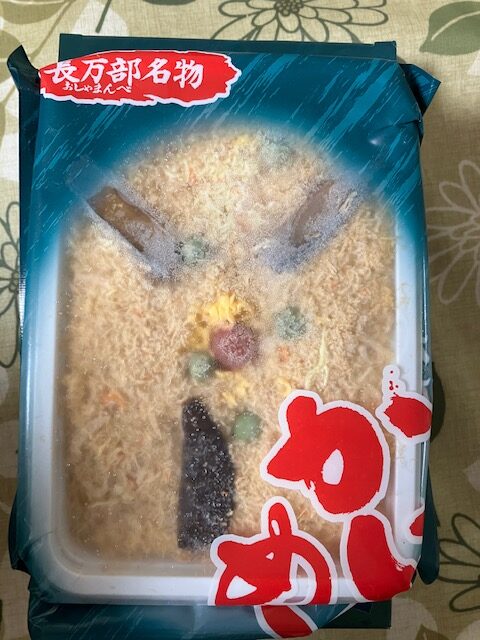

このお弁当を見つけたのは、隣町のスーパー。

冷凍食品を買おうと思ってみていると、目に入ったかにめしの文字。

冷凍品なのでどうかな?とは思いつつ、真空パックにされた品物をレンジで温めて食してみました。

パックが大きく膨らみ、自然に空気が抜けるのを待ってホカホカのまま口に運んでみると…

まあおいしい~♪

程よい甘さが、ちょうどいいです。

おかずの佃煮も、かにめしに合います。

駅弁を食べると、その地方の事を調べたり、思いを馳せたりできるから2度おいしいんですよね。

調べてみると、かにめし本舗かなやさんはかにめしを温かいまま提供できるように心がけているんですって。

現地ではドライブインまであるようなので、立ち寄ってみたところの一つ。

長万部駅は、北海道新幹線の停車駅にもなる予定。

洞爺湖や登別温泉への玄関口になりそうです。

旅の足を止めて、かにめしに出会う人も増えそうです。

以前の駅の形が変わってしまうことは寂しいことですが、進化した新しい駅や街にも魅力的になってほしいですね。

今度は、現地で出来立てホヤホヤをいただきたいわ~