地域包括支援センターは市町村が設置した地域に根差した相談窓口で、公共サービスの一つです。

介護保険に関する相談はもちろん、生活全般に関する相談も受け付けています。

ちなみに、介護保険サービスを利用する場合は、介護申請が必要です。

介護申請から要介護認定まで約1か月かかります。

だんだんと不便を感じ、介護が必要だなと感じるケースと、病気や事故などで急に介護が必要になったケースなど様々だと思います。

地域包括支援センターでは、元気な時でも介護が必要になった時も相談できる窓口です。

今回は、いざという時に頼れる相談窓口、地域包括支援センターの紹介をします。

介護サービス利用までの流れ

介護が必要だなと感じたら、お住いの地域包括支援センターに相談してみましょう。

地域包括支援センターとは

地域包括支援センターは市町村が設置した地域の65歳以上の方のための相談窓口です。

中学校の学区に1つくらいあります。

住んでいる所の地域包括支援センターがわからない方は、市町村役場の高齢福祉課、介護保険課などに確認すると教えてくれます。

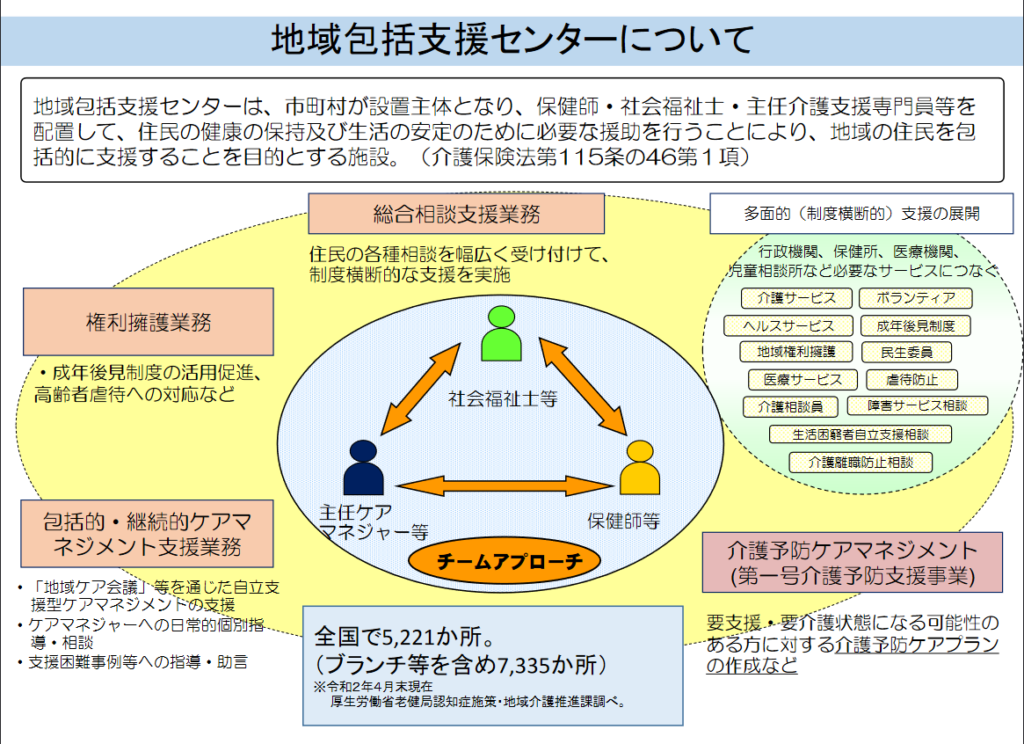

厚生労働省が地域包括支援センターを図で示していたので掲載します。

地域包括支援センターには3人の専門家がいます

主任ケアマネジャー:介護分野の専門家

社会福祉士:福祉制度の専門家

看護師、保健師:医療・保健分野の専門家

地域で暮らしていきたいと考える高齢者やその家族などを支援しています。

どんな相談でもいいの?

地域包括支援センターでは、65歳以上の方に関する幅広い相談を受け付けています。

具体的には、1.総合相談・支援、2.介護予防ケアマネジメント、3.権利擁護、4.包括的・継続的ケアマネジメント支援です。

1.総合相談・支援

幅広い相談を受け付けています。

介護、医療、福祉、保健など、制度や地域で利用できる資源(社会資源)の紹介を行っています。必要に応じて、自宅などへの訪問をすることも可能です。

2.介護予防ケアマネジメント

要介護認定で「要支援1・2」の方の、ケアプランを作成します。

また、要介護認定で「非該当(自立)」となったり、要介護認定を受けていない65歳以上の方を対象に介護予防教室などを開催しています。

3.権利擁護

悪質商法などの被害防止と対応、高齢者虐待の早期発見と防止、成年後見制度の手続き支援など、高齢者の権利が侵害されないようにサポートを行っています。

4.包括的・継続的ケアマネジメント支援

地域のネットワーク構築や、地域の課題に対する支援、ケアマネジャーへの指導・助言を行います。

地域のケアマネジャーを支える相談窓口です。

介護保険の申請代行もできます。

独り暮らしの方やご家族、親族など頼れない場合などは、地域包括支援センターで介護保険の要介護認定申請代行も依頼できます。

地域包括支援センターは、市町村が設置した地域に根差した相談窓口なので、介護保険の申請からケアマネジャーの選び方まで相談にのってもらえます。

一度、お住いの地域包括支援センターを調べてみましょう。

相談費用は?

かかりません。

市町村が設置した相談窓口ですので費用は発生しません。

要介護認定までの間に、介護サービスを利用したいときは?

地域包括支援センターのケアマネジャーに相談しましょう。

地域包括支援センターのケアマネジャーか居宅介護支援事業所のケアマネジャーが暫定的なケアプランを提案してくれて、ケアプランに沿ってサービスを受けられます。

まずは、お住いの地域包括支援センターへ相談して、困っていることをお話してみましょう。

地域包括支援センターには、秘密を守る義務があります。

地域包括支援センターは、市町村が設置した事業であり公共サービスです。ですから秘密を守る義務、守秘義務があります。

お金のことや生活のこと、体のことなど、他の人には知られたくない内容でも専門家が対応してくれるので、安心して利用しましょう。

65歳以上の方の強い味方、地域包括支援センター。

一度、お住いの地域包括支援センターを調べてみて、いざとなったら頼りにしましょう。