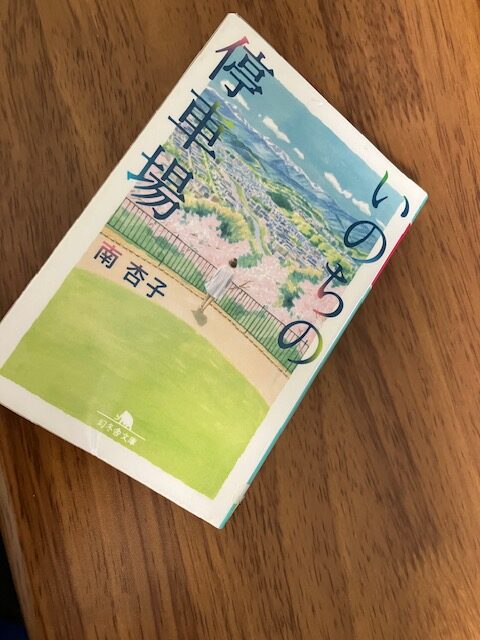

南杏子さんの『いのちの停車場』の読書感想文です。

作家と医師という二つの職業をもつ著書の南さんが描く在宅医療は、とてもリアリティに満ち溢れています。

先日、読んだ『サイレントブレス』(幻冬舎2018/7/20)も、終末期を迎えた患者と訪問診療の現場のお話。

今回も素晴らしいエピソードばかりでした。

知りたいけれど知らないようにする、目を背けちゃいけないこと。

そういうものものを物語の中で見せてくれたような気がします。

いのちの停車場

『いのちの停車場』(幻冬舎2020/5/27)は、東京の大学で救急医をしていた女性医師が、故郷の金沢に戻り、実父との生活をともにしながら訪問診療医として奮闘しながら在宅医療を学んでいく物語。

老々介護や終末期医療、積極的安楽死など、現在の日本が抱える医療制度の問題点やタブーに向き合い、医師や患者、家族の姿を描かれています。

余談にはなりますが、2021年5月に吉永小百合さんが主演で映画化されました。

本来ならば、みんながタブー視せずに考えてゆかなくてはならない事柄を本だけにとどまらず、複数のメディアで触れられることは、大変うれしいことです。

物語はプロローグと6章からなり、1章ごとに短編小説のような感覚で読めます。

スケッチブックの道標

第1章で書かれたのは、老々介護。

今の高齢者世代の親世代はもしかしたら、在宅で最期を迎えられた方も多かったのではないかと想像します。

今から50年くらいまでは、床に臥せって命の終わりを迎えることも少なくなかったと聞きます。

現代では、病院で最期を迎える方が大半となったので、普通の生活の中で「死」に直面することはほぼない時代。

何となく、そうなるんだろうなという気持ちはあっても、長年連れ添い合った高齢者の二人で「死」と向き合う気持ちは、怖さ、不安、混乱と気持ちが入り乱れることが当然のように思います。

「パーッといくからよ」

「介護しているこっちが倒れてしまうわい」

などと言っていたとしても、いざその場面になれば動揺します。

この章では、訪問診療医が丁寧にスケッチブックに今後起こりうる様子を丁寧に書いています。

家族の気持ちに寄り添いながら、理解度を確かめながら何度も根気よく説明することは、患者と患者の家族の伴走しているのと同じなんだなと思いました。

フォワードの挑戦

第2章では、在宅医療をしながら、最先端の医療技術を受けられないか模索する物語。

治験段階にあるもの、海外などで臨床研究の段階にあるものなど、患者や家族は、病を克服する方法がわずかでもあれば、希望の光ととらえ、それに賭けてみようと思う方もいるでしょう。

この章の主人公は、IT企業の社長でラグビー中に起こった脊髄損傷。

もともとアグレッシブな方ということもあり、先進医療を在宅で望みます。

在宅医療というと、治療をあきらめた人たちが選択する医療だとばかり思いこんでいましたが、そうではなく積極的に治療を受けたいから退院する患者の希望が強く垣間見える物語。

経営者であるIT企業の社長は、先進医療を受けることのリスクとベネフィットを把握していて、自分がチャレンジできるように医療者を利用しようとします。

見方を変えれば、傲慢な患者だな、と思うかもしれません。

しかし、本来患者と医師というのは対等な立場だったはずです。

だから、患者がリクエストして医師が堪えるという姿は何ら不思議なものではないんですよね。

もちろん、医師という仕事は激務ですから、無茶を押し付けてはならないのだけれど、在宅医療は治療をあきらめた患者たちばかりなのだから、穏やかに生活できるようだけお願いする、というレッテルを貼ってもならないんだなと思いました。

最後に話す、患者の生き方の本音まで聞くとなおさら、患者の熱い思いをも傲慢の一言でくくってはならないなと、一瞬でもそう思ってしまった自分が恥ずかしくなるほどでした。

ゴミ屋敷のオアシス

自宅の快適ってなんだろう。

私もここ数年、モノを少なくすることを始めながら考えています。

私にとっては、自分が管理できる範囲で生活することが快適な生活かなと思っているのですが、世の中には、モノに囲まれているからこそ、安心感が生まれるという人もいます。

そこがゴミ屋敷に見えたとしても、住んでいる人にとってはゴミではない。

その人の個を認める、尊重するということは難しいことだな、と思いました。

自分とは異なる価値観の人生を送る人と話すときには、まず聴く。

話の中から糸口を見つけて、解決方法を提案することは、本当に根気のいること。

そういうサポートをしてくれる訪問診療医をはじめとする訪問看護師などの在宅スタッフは、技術だけではなく人柄も求められていることを強く感じさせられました。

プラレールの日々

この章では、末期がんを迎えた患者と妻、息子のお話。

幼いころからずっとエリートで歩んできた主人公は、まさか定年前にこの世を去るなどと考えてもみなかったでしょう。

都内の最先端の医療器具が設備された大学病院でも太刀打ちできない病だと分かったとき、主人公は生まれ故郷に帰る決断をします。

生まれ故郷といっても小学生まで過ごした場所。

社会のために奮闘した患者が、命を終えるとき、鮭が生まれた川に帰るように故郷に戻った姿を見て、ふるさとって大事だなと思いました。

ふるさとって、自分の生まれたところだけではないと思うのです。

自分の気持ちが落ち着くところ。

自分の中のそういう場所を問いただせてくれた物語でした。

人魚の願い

この賞は涙が止まりませんでした。

小児がんの6歳の女の子。

抗がん剤治療は一般的に、効果の高い薬から使われていて、三次治療まで終えた主人公の女の子の場合、抗がん剤治療が成功する確率は低くなっていました。

このことを両親は、がんセンターで説明を受け退院をしたはずでした。

訪問診療初日。

両親から、「本当に効く薬はないのか」「強い薬を使いたい」と話されました。

病気に対する理解があっても、受け止めることは簡単にはできないものです。

家族が混乱する様子を横目に、訪問スタッフが女の子と遊びます。

遊びや笑いの中から生まれる女の子の本音。

そこからの熱意は、職域を超えたものでした。

きっと職責が職域を超えさせたのだろうと思います。

人間の持っている使命感みたいなもの。

生きることの尊さを強く感じるエピソードでした。

父の決心

最初のプロローグを読むと、救急医療は「何が何でも救う」というスタンス。

救急医療で急性期病院の入院をしてしまうと、治療のプロセスが決まっていて、順を追って治療が重ねられていきます。

これは、根拠(エビデンス)に基づいた医療で、最も確実で効率的な治療方法。

でも、人生100年時代とはいえ、100歳近くになって人生の終わりが近づいてきた時に、自分のライフデザインをどう考えるのか。

目を背けたくなるようなテーマですが、みんなが考えておかなくてはならないことです。

この章、この本の主人公である訪問診療医の女性医師は、転倒して大腿骨頸部骨折から肺炎、脳梗塞となり脳梗塞後遺症で悩まされる、元神経内科医の実父の姿を見ながら、医師である自分と娘である自分とで葛藤します。

神経内科医でもあった実父の思いを受け止め、安楽死についても葛藤します。

安楽死、尊厳死は、現在の日本においては合法化されていません。

生きるための治療は、プロセス化され効率よく治療が行われます。

それはあくまで化学的な根拠で一人一人の思いなどは全く関係がありません。

終末期医療は、一人一人の思いを大事にする医療。

一人の人生が閉じようとするとき、どのようなデザインがいいのかを自分や家族など周りの人などと考えていく医療。

救急医療とは真逆の医療ジャンルなんだろうな、と思います。

だからこそ、私を含めてみんなが生や死について考え、自分のライフデザインを描くことが重要なのだろうなと思います。

その延長が、人生の最終段階における医療やケアのあり方について議論が波及していくような気がします。

自分の「いのちの停車場」を考えることは、自分の人生をどう生きるのかを考えることなんですよね。

いずれこの世をさる自分の限りある人生をどのように生きるのか、重要な問いを投げかけられた本でした。