モンテッソーリ教育って自己肯定感の強い子どもに育つと聞きました。

将棋の藤井聡太さんやアマゾンのジェフ・ベゾフさんが受けられた教育ともいわれています。

少し我が家でも取り入れられたらいいな。

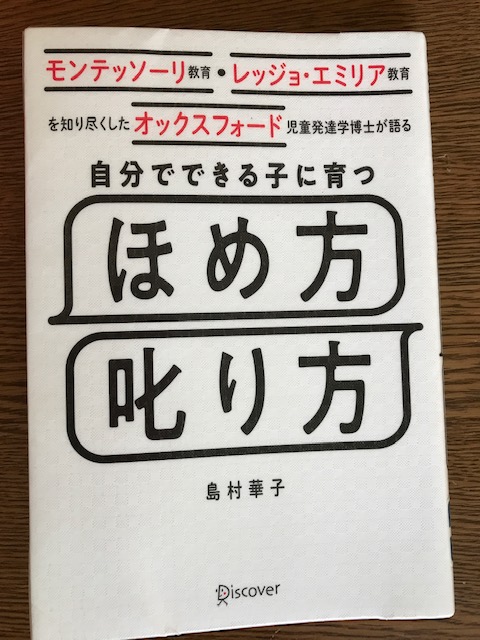

そんなこと思って、島村華子さんの『モンテッソーリ教育・レッジョ・エミリア教育を知り尽くした オックスフォード児童発達学博士が語る 自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方』ディスカヴァー・トゥエンティワン (2020/4/17)を手に取りました。

イラスト付きで、とても読みやすく、子育ての合間でも1日で読める分量です。

読んでいるうちに、反省したりできることを探したり、自分自身に気づきを与えてくれた本です。

お菓子で釣るのは、子どもを親がコントロール?

条件付き子育てとは、「○○したら、お菓子あげる」とか「100点取ったから、おもちゃ買ってあげる」、「片づけないから、ごはん抜きね」といった、ご褒美や罰を与えながら行う、子育てのことです。

私もついつい、お菓子をご褒美に使ってしまいがちです。

本によると、親に自覚がなくても、罰とご褒美を使うことで、子どもの行動を親がコントロールできてしまうというのです。

確かに、お片付けの場合、片づけてほしいのは私(親)。

子どもはまだ遊びたかったり、また遊ぶから片付けたくなかったり、声に出さないだけで、様々な気持ちがあることを忘れていました。

子どもの気持ちを理解しないまま、勝手に自分が片づけないことに怒っていたんですね。

滑稽なことです…。

子どもへの愛情は、GIVE GIVE GIVE!

私自身も、ほめることが大事みたいな子育て論は、インターネットでも見ていたので、できるだけほめるようにしていました。

使用頻度の高い「お片付けしたから、偉いね」というほめ方は、「お片付けしないとほめてもらえない」という意識を植え続けていたのです。

子どもが良いことをしないと、父や母からほめられないという子育ては、条件付きの接し方というのだそうですが、ウチがまさにその通り。

子どもの行動だけを見るのではなく、大人がいったん、子どもの行動を俯瞰して一緒にやって一緒に考えてといった、同じ目線に立って接することが大事なのですね。

無条件子育てとは、子どもと向き合い、子どもの気持ちを受け入れながら子どもに寄り添うことなのだそうです。

自分でできることもあるし、できないこともあるし、子どもにだって調子があるのです。

子どもは親にできない理由を説明できないだけ。

親には、子どもに質問したり、子どもがどう思っているのか想像して、気持ちを汲み取りながらコミュニケーションを図る必要があるのだと学びました。

①ほめ方と叱り方に気を付ける

②子どもに対するイメージ(見方)を見直す

③子どもにとって良きリーダーでいる

④子どもへの考えを考え直してみる

⑤子育ての長期的なゴールを持つ

行動をよく見て、プロセス重視の声かけを

無条件子育ての原則の、①ほめ方と叱り方に気を付けるでは、結果ではなく、プロセスに意識した声かけを学びました。

能力や見た目に集中した声掛けを避け、努力や経過に言及したり、子どもの行動について具体的に声をかけたりすることが重要

P30

結果だけなら、ぱっと見て誰もがわかります。お片付けをした後なら、部屋がきれいになった。

テストで100点取れたなどです。

お片付けが出来なかったけど、1つ2つとおもちゃ箱に入れられた。

全部は無理だったけど…。

この状態はお片付けのプロセスを見ていないと、「お片付けが出来ていない」結果になってしまいます。

1つ2つはお片付けできたのだから、ほめられてもいいのに、叱られてしまう。

子どものやる気を削いでしまいます。

わかりやすい結果のみでつい判断してしまいがちですが、結果に至るまでのプロセスをみて判断をしたいものです。

子どもがどんなふうに考えているのか、親も子ども目線で見たり、想像する

「お片付けしたから、偉いね」

から、

「お片付け頑張ってくれたから、お部屋がきれいになったよ。ありがとう」

と言われた方が、子どももうれしいはずです。

「お片付け頑張ったから、お部屋がきれいになったけど、どんな気持ち?」

と聞けば、会話のきっかけになり、コミュニケーションに弾みがつくかもしれません。

私自身は慣れないことなので、この会話文を作るだけでも、想像力を働かせないとすぐに言葉が出てきませんでした。

でも、このことを続けていくと、子どもがどんなふうに考えているのか、子どもの目線でモノをみることが出来ると思いますし、何より衝動的に怒ることが少なくなるのではないかと思いました。

子どもが大人になった姿を親がイメージできているか

無条件子育ての原則、⑤子育ての長期的なゴールを持つでは、将来、自分の子どもがどんな大人になってほしいかという、大人自身のゴール設定です。

私には、この視点が欠けていました。

毎日生活に追われて見えなくなっていた、といえば言い訳になります。

自分自身がその一瞬のことしか考えていなかったことに、反省したいと思います。

まずは、どんな子どもに育ってほしいか、長期的な子育てのゴールを設定する。

自立してほしい?

困難に負けずに我慢強くやり抜いてほしい?

ゴールが設定出来たら、子どもに困難も含めて、できるだけ様々な経験させてあげる。

子どもがストライカー、大人はアシスト役、お刺身のツマです。

一緒に悩んで考えて、ストライカーがシュートを放つのです。

見返りなんていらないのよ

子ども自身がお片付けをやらず、仕方なく自分が片づけた場合、私はイラっとしてしまいます。

夕食の前のお片付けだったりすると、なおさらです。

時には、夕食時にまでイライラは影響してしまします。

つい口にしがちな「早く食べて~」は、お片付けが出来なかったことを私自身が引きずっていた、典型的な条件付き接し方です。

無条件だからといって、子どもに好き放題させてもいい、というものではないけれど、お片付けとご飯は行動が別。

まるっと一緒にして怒っていたら、気持ちの切り替えもできないし、ご飯もおいしくない。

イラっときたら、ドローンにでもなった気持ちで、私も子どももいったん俯瞰してみることが大事。

そして、子どもへの愛情は、GIVE GIVE GIVE!

“見返りなんてなくたっていい“を自分自身が行動で表す必要があるのだわ。

難しいけど、少しづつ頑張ってみます。