よく行くホームセンターは県道に面していて、すぐそばに踏切のあるお店。

県道は名ばかりで決して広い道路ではなく、朝夕は渋滞の激しい道路。

おまけに踏切がなり始めると渋滞の列は連なる一方。

そんな道路に面したホームセンターの駐車場で車の出入りと歩行者の安全を確認していくれるのは、見慣れたガードマン。

今日も有り難く歩道を歩かせてもらっているんだなぁと日常に照らし合わせて読ませてもらった一冊です。

交通誘導員のお話

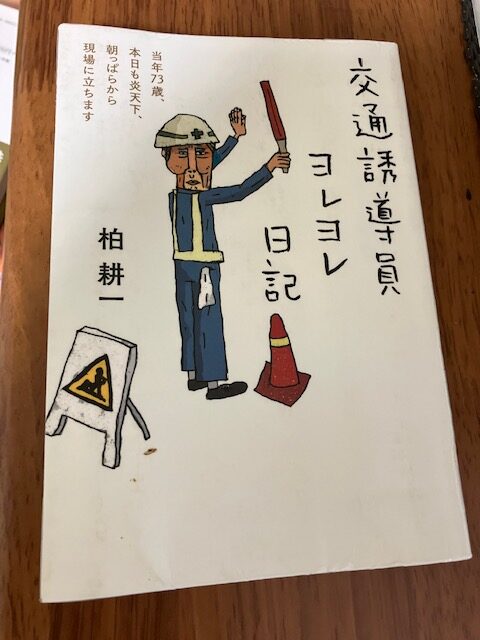

柏耕一さんの『交通誘導員ヨレヨレ日記』フォレスト出版(2019/7/26)。

著者の柏さんは、出版社勤務後、編集プロダクションを設立。

長らく出版、編集に携わっていたそうですが、訳あってというか、縁あって数年前から警備会社に勤務するようになったということに。

日記形式で書いてあり、交通誘導員の仕事が手に取るようにわかる作品です。

誰でもできるわけではない

冒頭のホームセンターの交通誘導員さんは、お店側と契約しているのか、それとも警備会社から派遣されているのかは不明ですが、とにかく手際がいい。

交通誘導員さんの制服といえば、上下紺色の作業服に反射板。紺色の帽子といったところでしょうが、いつもの交通誘導員さんはこれに、白の手袋をはめています。

白の手袋は、車のドライバーや歩行者からも見えやすく、手さばきもマジックのように動きが華麗。

年がら年中ホームセンターの駐車場の誘導をしていることもあってか、60歳代とお見受けする交通誘導員さんは、真っ黒に日焼けしています。

歩行者としては、いつも交通誘導員のおじさんがいるだけで安心できるもの。

「こんにちは」

「おかえり」

「きをつけてね」

かけてくれる言葉は、短い言葉ですが、やり取りがあるだけで見守られている安心感を抱きます。

本書には、交通誘導員さんを経験されている中での人間関係やいろいろな車のドライバーがいること。

社会の縮図のようなお話が出てきます。

生活のために働いているという交通誘導員さんも多いと読みましたが、お金のためだけにただ立っていればいいという仕事ではないです。

道路の構造を理解し、使用するユーザーの特徴を理解して、周りを読み解きながら、安全に誘導する。

土木工事であれば、動いている重機も見なくてはいけないし、工事作業者の様子も確認しながら、誘導する必要があります。

笑顔と手さばきでコミュニケーション

自分が車を運転するときには、「あら~止められちゃった」と思いがち。

それでも、交通誘導員さんの笑顔と手さばき、誘導灯で丁寧にお辞儀をされたりすると、こちらも合わせてお辞儀を返したくなります。

お辞儀を返すと、ニコッとしてくれたりするのも嬉しい行動。

言葉を交わさなくとも、コミュニケーションを交わせるのは、交通誘導員さんならではの特技ではないかと思います。

逆に、言葉を交わさないから、感謝の気持ちが伝わりずらい職業。

世の中には、いろいろな人がいるし、それぞれに時間に制約があったり、その時々で時間の余裕度も変わってきます。

本書に出てくるように、時には危ない目に合ったり、心無い言葉を投げかけられたりすることもあるでしょう。

お礼の言葉よりも、マイナスな言葉を掛けられることの方が多いかもしれません。

だけれど、交通誘導員さんがいてくれることで、工事が成り立つし、私たちの安全が確保されることは、忘れてはならないことでしょう。

なかなか「いつもありがとう」の声はかけられないけれど、お辞儀をしたり、手をあげたりすることで、敬意を表することはできます。

自分自身も言葉を交わさずにコミュニケーションを交わせる技術を少しは身につけたいもの。

交通誘導員さんのように、2秒に1回の割合で首を振ることは不可能だけれど、周りをよく見る癖をつけると、交通誘導員さん気持ちも少しは理解できるのかもしれないなと思います。

よく見かけるから、知っていそうで全く知らなかった交通誘導員さんの世界。

とても面白く読ませてもらいました。