一雨ごとに秋が深まり、いよいよ本格的な稲刈りのじきを迎えました。

梅雨の時期は雨と寒さに心配したものです。

夏の長雨には日照不足を案じ、実りの秋を迎えました。

今年の出来はどうだったのでしょう。

刈り取りの時期を迎えた農家さんの気持ちを考えると、私も感慨深くなります。

今日は新米とお米のお話をしながら待ち遠しい実りの秋を呼び込もうかと思います。

「新米」とは

収穫した年の12月31日までに精米、包装されたお米のこと。

刈り取りの時期は9月から始まります。

8月から刈り取りがされ、早めにスーパーなどの店頭で販売されるお米は「早期米」と呼ばれます。

主に九州地方で栽培されています。

一般的には、9月から10月にスーパーや産直に並びますので、「新米」は限定された期間と言えますね。

加工によって名前が変わります

スーパーでお米売り場に行くと、商品名の他に加工の仕方でいろいろな製品名がついています。

同じ品種でも、加工方法が変われば口触りも変わってきます。

玄米

モミからもみ殻を取った状態の米で、ヌカの層が付いたままのものです。

口触りはゴワゴワとした感じがしますが、ヌカの栄養のそのまま食べるため、お米の栄養価が高いまま頂くことができます。

白米

玄米からぬかを取り去ったもので、スーパーなどで見かけるのは白米が主です。

分づき米

玄米と白米の中間の米です。

玄米のヌカと呼ばれる皮を中途半端に取ります。

ヌカの取り具合によって7分づき、五分づきなどのランクがあります。

数字の大きい方が白米に近くなります。

胚芽米

精白するときに取り去られる胚芽部分を残してあるお米のことを言います。

胚芽部分はお米の中でも最も栄養に富んだ部分です。

発芽米

玄米を一定時間水につけておいて発芽させた状態で乾燥させたものです。

発芽する過程でできたギャバ(GABA)というアミノ酸の一種の栄養素が注目されています。

無洗米

その名の通り、洗わなくとも炊けるお米です。

お味は基本的には白米と同じです。

アルファ米

一度炊いたもち米を急速乾燥させて、炊かなくてもお湯を注げば食べられるようにしてあるお米。

常温で長期保存可能なので、非常食にも向いています。

宇宙日本食にも使われています。

チルド米飯・冷凍米飯

冷凍で長期保存可能。電子レンジや熱湯で加熱すればすぐに食べられるものです。

レトルトパックご飯とも言ったりしますね。

他にも変わったネーミングの商品がありますが、基本的には上記の区分の組合せがほとんどです。

商品によっては、長期保存が向いているものもあるので、非常食やキャンプなどでも使い分けが出来そうですね。

お米の保存方法

皆さんはお米をどんな風に保存していますか?

私は実家が農家なので、お米を一表(30kg)保損しています。

スーパーで販売されているのは2g、5kg、10kgが主ですよね。

米びつに入れたり、お米が大好きなコクゾウムシさんに食べられないように密閉されて保存している方も少なくないと思います。

お米の保存に最適な温度は10~15度前後とされていて、湿気や水気に弱い食材です。

毎日のご飯をおいしくいただくために保存方法も気を遣ってあげたいですね。

湿度の高い場所を避ける

適度な温度で保存

密閉性の高い容器に入れておく

冷蔵庫に入れてもOK

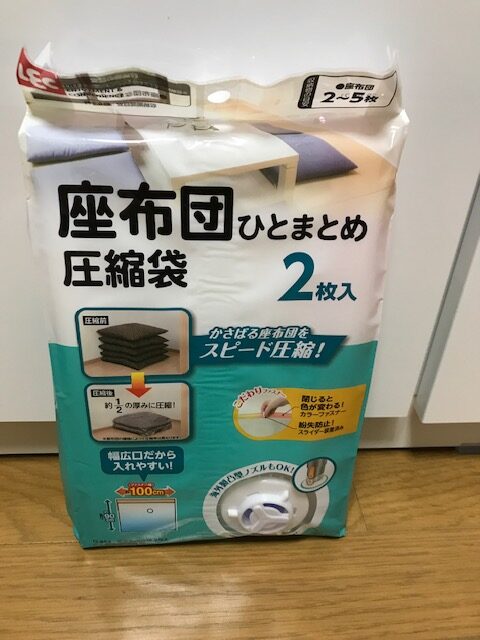

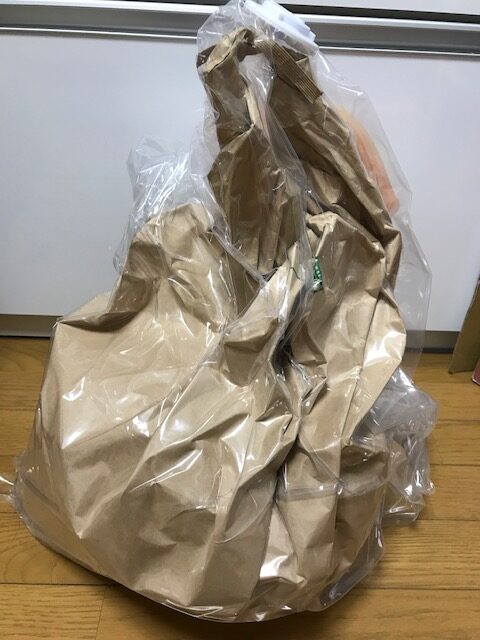

我が家では、一表をどうやって保存しているのかというと、コチラです。

布団圧縮袋です。

大きすぎて冷蔵庫には入らないし、どうしたらいいのかと色々考えてみたけれど、この方法が風味を安定させてくれているような気がします。

密閉もしているので、お米の劣化や虫対策にもぴったりです。

サイズは試行錯誤中なので、ジャストサイズがあれば報告します。

もうすぐ、もうすぐ

新米のシールが貼られたお米の袋が販売されるまで、あと一息。

新米は輝きも香りも違いますね。

年齢を重ねるごとに新米の良さを身に染みるようになりました。

自分自身が新米ではなくなったからでしょうか(笑)

新米を食べるときにはおかずを質素にしても十分に食が進みます。

お漬物やみそ汁が新米を引き立ててくれます。

実りの秋、収穫の秋、食欲の秋のメインはお米だったりするのかも、はぁ~待ち遠しい♪