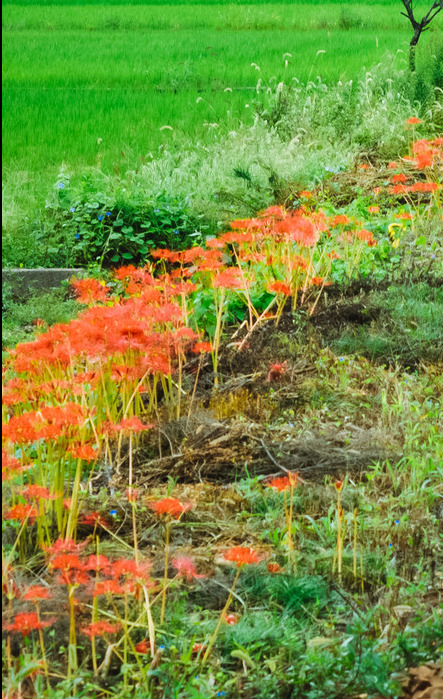

いつもの散歩道の田んぼ道にヒガンバナが咲いていました。

気が付けはお彼岸も明日が彼岸明け。

ご先祖様との交流も来年の春となります。ヒガンバナは何となくもの哀しいような印象。

秋のセンチメンタルさを引き立たせてくれるような気がします。

お彼岸に咲くからヒガンバナ

ヒガンバナの花の時期はちょうど秋のお彼岸。秋のお彼岸にちょうど花が咲くのでヒガンバナというのだそうです。花の形はこんな感じ。

花の時期と言い、花の形といい、何となく浄土を連想させる花ですね。

何となく中国や大陸からやってきたのかなと思って調べてみたら、やっぱりそうでした。

原産地は中国で、彼岸花の別名は曼珠沙華(マンジュシャゲ)

梵字、サンスクリット語で「赤い花」「葉に先立って赤い花を咲かせる」という意味なのだそうです。

不吉な別名

皆さんの地域ではヒガンバナのことをなんといいますか?

葬式花、墓花、地獄花…。

日本ではヒガンバナの別名というか言い回しが1000以上もあるのだそうです。

私の育った地域でもヒガンバナの他に上の3つが使われていました。

都会のように墓地が密集しておらず、自然の中にお墓があったせいか墓花は良く使われていました。

彼岸花を見かけるところやシチュエーションで言い方も変わってくるのかもしれません。

いずれにしても、縁起の良い名前ではありませんでした。

毒にも薬にも

サンスクリット語で曼珠沙華(マンジュシャゲ)とよばれるヒガンバナ。

言葉の由来をたどってみると、天がブッダ(仏陀)を褒めたたえるために、チョウセンアサガオと呼ばれる朝顔の大きい花とヒガンバナを天から降らせたのだそうです。

だから、むしろ縁起の良い花。

ところでこのヒガンバナ。

田んぼのあぜ道に群生するのは理由があります。

ミミズやネズミ、モグラなど穴を掘る系の動物は田んぼを荒らす動物として有名。

春から田んぼに水を張って米作りをする農家にとっては、この小さな穴こそが大切な水を逃がす原因となります。

ヒガンバナには根っこの部分に毒があります。

あえて、毒のある植物を植えることで、動物除け対策に使っていたのですね。

私の育った地方では、昭和40年代中ごろまでは土葬だったそうです。

今でも古くからあるお墓を尋ねると、個々に分かれているお墓の周りにはヒガンバナが咲いています。

この意味も動物たちから亡骸を守るためだったのかもしれません。

ブッダを褒めたたえるために天から与えていただいたヒガンバナは、天に向かって真上に真っすぐに咲きます。

まるで空を崇めているようです。

そして、根には毒がありますが、毒抜きをしっかりとすれば食べられるのだそう。

大地を守り、人間を守り、毒にも薬にもなります。

天は二物を与えてくれたのですね。

全国各地で見られます

日本では北海道から沖縄まで全国各地で見られるヒガンバナ。

気候の差はあれど、全国で楽しむことができます。

地方によって言い回しが違うことも面白みの一つ。

言葉から、ヒガンバナがどういうことで利用されてきたのかが分かるかもしれません。

また、ヒガンバナは人がいるところに群生するので、山や林で見かけたら、そこはかつて人が住んでいたのかも。

ノスタルジーさも併せ持つヒガンバナ。

原風景を想像しながら眺めてみると穏やかなひとときを過ごすことができます。